ハープの上についているレバーは何のためにあるのですか?

♯や♭などの臨時記号を出したり、転調する時に使います。

半音操作レバーの役割

レバーがついているハープは、レバーを上げ下げすることで、♯や♭などの臨時記号を出したり、転調することができます。

この記事を参考に、変ホ長調(E♭メジャー)、いわゆる、ミ♭から始まるとドレミファソラシドに聞こえる調にチューニングできた後、どのレバーをどのように上げ下げしたら、どんな調になるかを解説します。

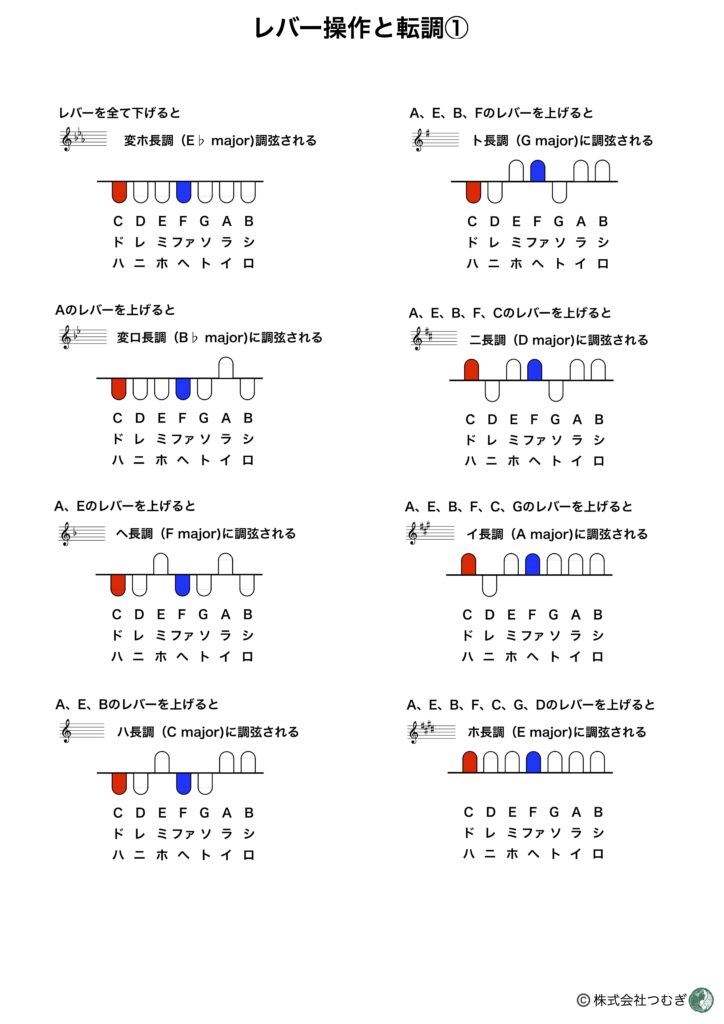

レバー操作と転調

以下の図に、どのレバーを上げる(下げる)と、どの調になるのかを示します。

全てのレバーを下げた状態で、フラットが3つ付いた調である変ホ長調(E♭メジャー)にすることで、フラット系の調3つ(E♭、F、B♭)、ハ長調、♯系の調4つ(G、D、A、E)に対応することができます。

個人やお教室で使用しやすいよう、下の画像のPDFファイルをこの記事の一番下に置いておきますのでご利用ください。

レバー付きのハープが対応できる調

全てのレバーを下げた状態で変ホ長調(E♭メジャー)にしたハープが対応できる調と、レバーを上げる順番を下の図に示します。

レバー付きのハープは、レバー操作だけでは全ての調に対応することはできません。

もし下の図で示した調以外で演奏したい場合は、最初のチューニングを変ホ長調以外の調にチューニングしておく必要があります。

個人やお教室で使用しやすいよう、下の画像のPDFファイルをこの記事の一番下に置いておきますのでご利用ください。

レバーの操作と転調の解説動画

どのレバーを上げると何調になるのかを解説した動画リンクを以下に載せます。34弦レバーハープで解説していますが、15弦のハープであっても原理は全く同じです。

コメント